De início achei que o problema fosse só eu. Ou meu. Crise? Depressão? Certamente apenas uma fase, já iria passar. A pandemia, talvez – sim, provavelmente apenas um efeito da pandemia. Já não tenho certeza. Outros estão relatando percepções similares, e a coisa toda parece ser anterior e mais profunda que simplesmente os efeitos de um ano e meio de isolamento social.

“Ismos”: de imediatismo em hedonismo, instalou-se o niilismo: nada mais parece fazer sentido. Desnutridos, nos alimentamos ainda de migalhas egoicas nas redes sociais, o que apenas escancara o quanto estamos famintos. Mas esquecemos da fome ao reentrar no torvelinho e postar algo mais. E algo mais. De meme em meme (apenas um quadrinho, Deus nos livre de ler textão), de vídeo em vídeo (máximo de um minuto, senão não cabe no Instagram ou no Tik Tok), desbancamos o valor e a importância das grandes obras, dos grandes pensamentos, das grandes questões. Arte e cultura foram tantas vezes relativizadas que já não parece haver distância entre um meme e um Ulysses ou um Fausto. Não chega sequer a ser anarquia, muito menos cinismo – isso ainda teria algum sentido. Não: simplesmente nos rendemos. Não se trata mais de escolhermos entre “apocalípticos ou integrados”, como colocou Umberto Eco; nem apocalípticos nem integrados: nos perdemos num limbo onde essas opções foram paulatinamente se fazendo desnecessárias, obsoletas. Perdemos a guerra (houve guerra? Como? Quando? Onde?).

Descrevo: sento-me ao piano, tento decidir o que passarei a estudar. Variações Goldberg de Bach? Sonata em fá menor de Brahms? Toco um pouco de cada, chego à conclusão de que será demasiado trabalho para depois quase ninguém querer ouvir. Experimento outras tantas peças, nada parece se sustentar. Desisto do piano e vou à minha biblioteca. Tenho uns trinta livros que comecei e não terminei de ler, mas é claro que escolho um novo. Também aqui a leitura não se sustenta, abandono. Repito várias vezes essa operação. Tudo fica, tudo vai ficando, nada mais se completa, nada mais faz sentido em longo prazo (chamo aqui de “longo” ao prazo de uma semana). Fico à mercê de desejos que não duram mais que 48 horas (quando muito). À deriva estou, à deriva continuo.

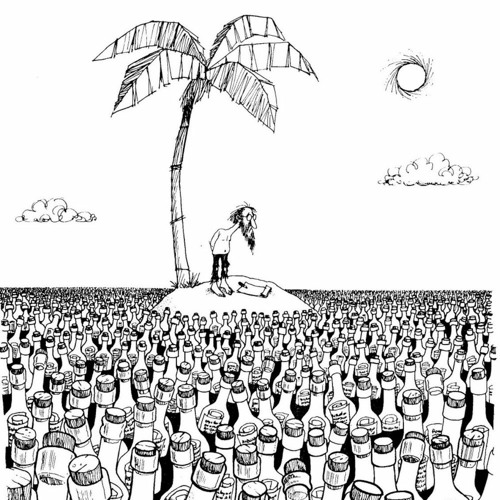

Quando os projetos deixam de fazer sentido, resta o trajeto: um trajeto a esmo, labiríntico, no qual depois de muito andar nos deparamos com nossos próprios dejetos ali deixados meses atrás, que é quando descobrimos não ter saído do lugar. Se tudo caiu na esfera do tanto-faz, então por que optar pelo que dá mais trabalho? Qual o sentido de qualquer tipo de sacrifício ou de masoquismo? “Faço porque é importante”; importante para quem? Se ninguém se interessa por isso, continua sendo importante? Se você estivesse perdido numa ilha deserta, seria importante tocar as Variações Goldberg? Ou só faria sentido curtir o sol, masturbar-se à sombra de uma palmeira e depois adormecer e esperar pelo dia seguinte, até não haver mais dia seguinte? Sem Outro, sustenta-se a cultura? Sustenta-se o desejo?

Balelas, draminhas, autopiedade, autocomiseração. Como assim, “não há Outro”? E seus 3.212 amigos no Facebook? Também estão à deriva. Também estão no limbo. Olhamo-nos uns aos outros todos os dias (nesse aparelhinho infernal chamado celular) mas não nos vemos; apenas imagens, às centenas: com e sem glamour, com e sem parceiros, na intimidade e na vida pública; toda a nossa vida ali, escancarada, à espera do olhar do Outro, oferecendo-se ao Outro, implorando por um Outro. Que não aparece, não (mais) se faz sentir, ver, ouvir. Um oceano abarrotado de garrafas boiando com mensagens de náufragos.

Eleanor Rigby: “All the lonely people / Where do they all come from? / All the lonely people / Where do they all belong?”

Mas o problema, queridos John e Paul, não é hoje o da solidão; não estamos “solitários”: estamos anestesiados, saturados, indiferentes, apáticos, desesperançados, esvaziados.

Matrix: bem-vindo ao deserto do real.

Alice: siga o coelho branco.

Alberto Heller